Quantenjahr 2025: Eine neue Sicht der Welt

20.02.2025

Wie die Idee der Quantenmechanik vor 100 Jahren das Denken revolutionierte. Ein Gespräch mit Ulrich Schollwöck, Dekan der Fakultät der Physik an der LMU und Mitglied im Exzellenzcluster MCQST

20.02.2025

Wie die Idee der Quantenmechanik vor 100 Jahren das Denken revolutionierte. Ein Gespräch mit Ulrich Schollwöck, Dekan der Fakultät der Physik an der LMU und Mitglied im Exzellenzcluster MCQST

100 Jahre sind seit der Formulierung der Quantenmechanik im Jahr 1925 vergangen. Anlässlich dieses Ereignisses haben die Vereinten Nationen das Jahr 2025 zum „Internationalen Jahr der Quantenwissenschaften und Quantentechnologien“ ausgerufen. An der LMU organisieren die Fakultät für Physik und der Exzellenzcluster MCQST im Rahmen des Quantenjahrs 2025 zahlreiche Veranstaltungen. Über die Anfänge der Quantenmechanik, die Rolle, die Münchner Forscher bei ihrer Formulierung spielten und wie man heute jungen Menschen Begriffe wie Verschränkung nahebringt, erzählt Professor Ulrich Schollwöck, Dekan der Fakultät der Physik an der LMU und Mitglied des Exzellenzclusters MCQST im Gespräch.

Max Planck verwendete bereits im Jahr 1900 erstmals den Begriff Quanten, den damals vermutlich die meisten Physiker nicht verstanden und viele Menschen bis heute nicht wirklich verstehen. Was sind eigentlich Quanten?

Ulrich Schollwöck: Das bringt uns gerade schon mitten ins Dilemma des Ganzen. Es ist sehr schwierig, eine einheitliche Definition zu finden, weil die Begrifflichkeiten der Quantenphysik nicht unmittelbar an Alltagserfahrungen anschließen. Ein Beispiel: Es heißt oft, dass Licht Welle und Teilchen sei. In Wirklichkeit ist es weder das eine noch das andere. Es ist etwas ganz Eigenes. Es manifestiert sich nur unter bestimmten experimentellen Bedingungen auf eine Weise, die man als Welle interpretieren würde, zum Beispiel bei optischen Interferenzen. Bei anderen wiederum als Teilchen, zum Beispiel bei Fotodetektoren, wie sie im Handy oder der Kamera verwendet werden. Da werden einzelne Photonen detektiert und aufsummiert. Die Natur verhält sich sozusagen wie ein abstraktes Objekt dazwischen, das ist schwer zu begreifen.

Auch Albert Einstein beschäftigte sich mit dem Wesen von Licht, mit der Frage von Welle oder Teilchen. Er schlug bereits 1905 den Begriff sogenannter Lichtenergiequanten vor.

Für Einstein war seine Arbeit über Lichtquantisierung seine revolutionärste. Diese Einschätzung teile ich übrigens, und er hat zu Recht genau dafür den Nobelpreis bekommen. Physiker haben schon spätestens seit dem 17. Jahrhundert sehr intensiv über die Natur von Licht diskutiert, über Teilchen oder Welle. Nach den Arbeiten von James Maxwell um 1860 schien das zugunsten der Wellentheorie entschieden und auch theoretisch abgerundet. Einstein zeigte dann 1905 mit einer einfachen, aber gerade darum genialen Überlegung, dass man Licht unter bestimmten Umständen als eine Art Gas von Teilchen denken muss.

Was meinte Einstein mit dem Begriff Energiequanten?

Max Planck hatte 1900 gezeigt, dass bestimmte Eigenschaften elektromagnetischer Strahlung nicht verstanden werden können, wenn man davon ausgeht, dass die Energie in beliebigen Mengen transportiert werden kann. Stattdessen kann die Aufnahme und Abgabe von Energie durch Materie nur in ganz fest definierten Mengen erfolgen. Diese Energiemenge hat man als Quanten bezeichnet, als ein Quantum von Energie, ein kleines Energiepaket sozusagen. Der große Schritt von Einstein 1905 war dann eben, zu erkennen, dass das Auftreten dieser Pakete nicht an diesen Aufnahme- und Abgabeprozess gekoppelt ist – das könnte ja allein eine Eigenschaft der Materie sein – , sondern dass Energiequanten eine fundamentale Eigenschaft des Lichts selbst spiegeln. Licht tritt nur in diesen gequantelten oder eben festen Paketen von Energie auf.

Warum war dieses Konzept so revolutionär?

Weil bis dahin die Vorstellung dominierte, dass physikalische Prozesse kontinuierlicher Natur sind, dass Energie in beliebig kleinen oder großen Mengen aufgenommen oder abgegeben werden kann. Die Idee, dass da noch mal eine granulare Struktur drinsteckt, war vollkommen revolutionär. Es gab große Diskussionen, mit Koryphäen auf beiden Seiten, Ernst Mach oder der Chemiker und Nobelpreisträger Wilhelm Ostwald waren große Gegner der Atomhypothese, wie man es damals nannte. Ein großer Befürworter war zum Beispiel Ludwig Boltzmann, der übrigens der erste Professor für Theoretische Physik an der LMU war.

War dann nicht 1900 schon die Geburtsstunde der Quantenphysik?

Eher sozusagen die Vorstufe. Sowohl die Ideen von Einstein wie auch Max Planck drehten sich noch um Begriffe der klassischen Physik, das sieht man auch beim Atommodell von Niels Bohr 1913, da gab es immer noch die Vorstellung, dass Elektronen um Atomkerne kreisen, so wie Planeten es um die Sonne tun. Das Bohr-Modell wurde 1916 in München von Arnold Sommerfeld perfektioniert, aber alle Physiker bleiben damals noch im alten Begriffsbild stecken. Die große Veränderung kam erst im Jahr 1925, dort entstand eine geschlossene, von den klassischen Begrifflichkeiten losgelöste Quantentheorie.

Die große Veränderung kam erst im Jahr 1925, dort entstand eine geschlossene, von den klassischen Begrifflichkeiten losgelöste Quantentheorie.Ulrich Schollwöck

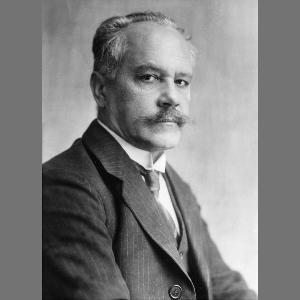

Quantenphysiker Werner Heisenberg im Alter von 28 Jahren | © IMAGO/TT

Warum war dieses Jahr 1925 so besonders?

Die Explosion der neuen Erkenntnisse beginnt mit Werner Heisenberg, der, nachdem er an der LMU bei Sommerfeld promoviert hatte, als Assistent nach Göttingen zu Max Born ging. Aufgrund seines Heuschnupfens war er im Juni 1925 auf Helgoland und hatte dort, so geht die Geschichte, die Erkenntnis, wie man diese atomaren Vorgänge neu beschreiben könnte. Das ergab das, was man dann als die sogenannte Matrizenmechanik bezeichnet hat, weil durch die Verwendung von Matrizen der Formalismus sehr viel einfacher wurde. Dieser wurde dann im Herbst 1925 von Heisenberg zusammen mit Born und Pascual Jordan zu einem geschlossenen Gebäude weiterentwickelt. Er war mathematisch stabil und ging von der philosophischen Grundhaltung aus, dass allein die Beobachtung zählt, das heißt, der Formalismus beschreibt Beobachtungen.

Dann kam der Physiker Erwin Schrödinger ins Spiel.

Genau, zum Jahreswechsel folgte der berühmte Aufenthalt von Schrödinger auf einer Berghütte in den Schweizer Alpen, wohin er sich mit einer Begleitung zurückzog, von der man bis heute nur weiß, dass es nicht seine Ehefrau war. Von dieser Hütte kam er mit seiner berühmten Wellenfunktion und Wellengleichung zurück. Es gab dann 1926 zunächst noch Glaubenskriege zwischen der Heisenbergschen Matrizenmechanik und Schrödingers Wellenmechanik. Es stellt sich aber relativ rasch heraus, dass das letzten Endes mathematisch äquivalente Sachverhalte sind.

War aus Ihrer Sicht der Hauptfortschritt, dass man eine Sprache gefunden hat, um neu auszudrücken, was Planck, Einstein und andere zuvor schon gedacht, aber noch in einer anderen Gedankenwelt formuliert haben?

Der entscheidende Fortschritt ist tatsächlich die Ablösung von den Begriffen der klassischen Physik, zum Beispiel vom Bahnbegriff. In der Quantenmechanik ist das Elektron nicht länger eine Art kleine Kugel, die sich durch das Universum bewegt. Stattdessen gibt die Wellenfunktion die Wahrscheinlichkeit an, dass es sich gerade an einem bestimmten Ort im Universum aufhält. Was diese Wellenfunktion bedeutet, war anfangs gar nicht so klar, dass sie nämlich eine Aussage über eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit ist. Schrödinger selbst hat wohl zunächst geglaubt, dass man sich das wie eine Art „ausgeschmierte Realität“ vorstellen kann, also etwas nicht exakt Lokalisierbares.

Warum kamen die Erkenntnisse 1925 so schnell, was lag da in der Luft?

Das ist eine Frage, über die die Wissenschaft schon viel debattiert hat. Es gibt Stimmen, dass nach dem Ersten Weltkrieg das geistige Klima bereit war für eine, sage ich mal, wahrscheinlichkeitsbestimmte und nicht mehr deterministische Sicht der Welt. Heisenberg hat sich immer sehr stark auf seine Vorprägung durch die klassische Bildung berufen, die er hier in München am Max-Gymnasium genossen hat, auf den platonischen Idealismus; er kam zu einer sehr abstrakten, indirekten Sicht der Welt.

Arnold Sommerfeld, Theoretischer Physiker, bildete an der LMU eine ganze Generation renommierter Physiker aus, darunter zahlreiche Nobelpreisträger. | © picture alliance / ullstein bild

Tatsächlich hat die Physik an der LMU zur Quantentheorie einen relativ großen Beitrag geleistet, zentral ist dabei der Physiker Arnold Sommerfeld.

Arnold Sommerfeld ist hier in München die zentrale Gestalt. Die Fakultät für Physik der LMU ist dafür auch von der Europäischen Physikalischen Gesellschaft als Historic Site ausgezeichnet worden. Einerseits gab es hier in der Experimentalphysik hervorragende Leute wie Wilhelm Röntgen, Willi Wien, Max von Laue oder später Walther Gerlach. Sommerfeld wiederum begründete eine Schule der Theoretischen Physik, unter seinen Schülern waren zwölf Nobelpreisträger und viele andere weltweit bekannte Physiker. Er ist übrigens bis heute der am häufigsten nominierte Physiker, der dann doch nicht den Nobelpreis erhielt. Angeblich hat Niels Bohr ihn verhindert.

Was war sein Erfolgsrezept?

Sommerfeld hat darauf geachtet, dass in seinem Seminar konsequent aktuelle Forschungsarbeiten durchgearbeitet wurden. Er hat so auch die besten Forscher ganz jung an sich gebunden, darunter seine großen Schüler Heisenberg, Wolfgang Pauli oder Hans Bethe. Pauli hat zusammen mit Sommerfeld als eine der ersten großen praktischen Anwendungen der Quantentheorie eine Quantentheorie der Metalle aufgestellt, mit der man zum ersten Mal die Eigenschaften von Metallen verstehen konnte. Das war die Leistung, für die man eigentlich Sommerfeld den Nobelpreis gewünscht hätte. Hans Bethe war später der Leiter der Theorie in Los Alamos. Diese Liste ist lang. Der Münchner Beitrag besteht vor allem auch darin, diese Leute aufs Gleis gesetzt zu haben.

Das Schöne hier ist, dass alles im Sinne einer Grassroot-Bewegung gewachsen ist, aus sich selbst heraus und nicht von oben herab geplant.Ulrich Schollwöck

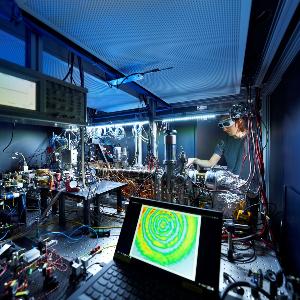

Quantensimulation im Labor der Physikerin Monika Aidelsburger an der LMU in der Münchner Schellingstraße | © Christoph Hohmann / MCQST

Was kann man aus dieser Erfolgsgeschichte für heute lernen?

Der Standort München insgesamt und die LMU werden aktuell als eines der Epizentren der modernen Quantenphysik wahrgenommen. Das manifestiert sich durch den Exzellenzcluster MCQST oder die Förderung im Munich Quantum Valley. Aber das sind ja letztlich Auszeichnungen für bereits erbrachte oder im Entstehen befindliche Leistungen. Ich denke, die Quelle der Leistungen ist nach wie vor die gleiche wie bei Sommerfeld, nämlich ein möglichst rasches Heranführen der Studierenden an die neueste Forschung. Und, wie es eben Sommerfeld gelungen ist, die besten Köpfe hier zu versammeln. Denn diese Innovationen lassen sich ja nicht planen, aber sie sind dann doch häufiger bei Forschenden, die Antennen haben für das Besondere, für das Neue in der Quantenphysik. Das Schöne hier ist, dass alles im Sinne einer Grassroot-Bewegung gewachsen ist, aus sich selbst heraus und nicht von oben herab geplant.

Worauf sind Sie da besonders stolz?

Wir haben hier in München etwa die Entwicklung von Quantensimulatoren losgetreten, die manche auch als analoge Quantencomputer bezeichnen. Sie erlauben es, sehr viele Fragen der Vielteilchenphysik, also nicht nur der Quantenmechanik einzelner Teilchen, im Experiment gezielt und systematisch zu untersuchen. Das ist eine Innovation, die übrigens hier in der Schellingstraße begonnen hat, im Stockwerk unter meinem Büro. Das berühmte Experiment von 2002 am Lehrstuhl von Ted Hänsch war getragen vor allem von Immanuel Bloch und Tilman Esslinger. Auch der Bereich Quantenkommunikation und Quantenkryptographie mit Harald Weinfurter ist ein Beispiel: Wir arbeiten gerade mit Kollegen von der TUM an einem Quantennetzwerk, das die Innenstadt mit Garching verbindet. Solche Projekte sind weltweit einzigartig. Auch im Bereich Quantensensoren ist München ganz vorne mit dabei. Es ist oft eine Verbindung von Grundlagenforschung mit möglichen Anwendungen.

Es ist am MCQST oft die Rede von Quantentechnologie 2.0. Was bedeutet das?

Viele unserer modernen Technologien beruhen bereits heute auf Quantentechnologie, denn Transistoren, die zentralen Elemente in vielen Geräten, fußen auf einem quantenmechanischen Effekt. Aber nun versuchen wir, ein Phänomen zu nutzen, das wir Quantenphysiker Verschränkung nennen. Es ist ein Phänomen, das sich komplett von der klassischen, gewohnten Wahrnehmung unterscheidet, es bedeutet, dass Informationen im Universum in überwältigender Form nicht lokal vorkommen. Klassischerweise haben wir die Vorstellung, dass dieses weiße Papier auf dem Tisch getrennt ist vom schwarzen Stuhl, auf dem ich sitze. Wir assoziieren Informationen lokal. Auf der Ebene der makroskopischen Welt ist das sinnvoll. Doch auf der Ebene der mikroskopischen Welt, also dem Substrat unserer Realität, kommt Information fast ausschließlich nicht lokalisiert vor. Diesen Effekt versucht man nun für neue Anwendungen auszunutzen. Beim Quantencomputer ist das extrem aufwendig und kompliziert, denn hier müssen sehr, sehr viele Objekte miteinander verschränkt werden. Das ist ein steiler Weg, den man da geht, denn in unserer gewohnten makroskopischen Welt gibt es eine starke Tendenz, die Nichtlokalität der Information aufzuheben.

Die Quantenwelt macht anschauliche Erklärungen nicht eben leicht. Wie kann man denn Prinzipien wie Verschränkung oder Superposition einem breiten Publikum erklären?

Das stimmt, wir helfen uns da oft mit Metaphern, dass etwa zwei Objekte voneinander „wissen“, obwohl sie keine Informationen austauschen können über ihren Zustand. Mathematisch betrachtet hat Verschränkung eine relativ einfache Struktur. Hier merkt man übrigens, dass es bei der Verwendung der Mathematik in den Naturwissenschaften nicht darum geht, eine Geheimsprache zu erfinden. Die Mathematik macht in ihren Begrifflichkeiten alles viel einfacher.

Sie versuchen nun, im Rahmen des Quantenjahrs sowohl an der LMU wie auch beim MCQST Erkenntnisse aus der Quantenmechanik für die Öffentlichkeit aufzubereiten.

Richtig, wir geben da noch mal richtig Gas. Etwa am Quantenwochenende im Deutschen Museum. Dort ist die von uns mitentwickelte Ausstellung „Licht und Materie“ zu sehen, die schon mehrere Hunderttausend Besucher angezogen hat. Sie wird demnächst Teil der dortigen Dauerausstellung, das ist für uns eine Art Ritterschlag. An der LMU wird es in der Physik eine Reihe von öffentlichen Vorträgen geben und im November den Tag der Quantenphysik. Wir gehen auch an die Schulen, wir haben in Garching das PhotonLab am Max-Planck-Institut für Quantenoptik, das Schulklassen die Quantenphysik näherbringt. Und Jochen Kuhn hat ein Schülerlabor entwickelt.

Sie wenden sich also besonders auch an Jugendliche.

Genau. Und wir merken an der Resonanz, wie gut das funktioniert. Das PhotonLab von Silke Stähler-Schöpf ist lange im Voraus ausgebucht. Wir könnten noch viel mehr machen, wenn wir die Ressourcen hätten. Und es wäre auch zu unserem eigenen Vorteil. Denn diese jungen Menschen sind unsere Zukunft. Gerade auch kleine Kinder mit ihrer noch ungebrochenen Neugier sind für wissenschaftliche Fragestellungen einfach zu begeistern. Die Schülerinnen und Schüler sind unsere Doktorandinnen, Doktoranden von morgen, ohne die wäre hier keine Innovation möglich. Dabei geht es auch um einen unbefangenen und frischen Geist im Herangehen. Eines meiner Ziele ist, dass wir schauen, schon die Kinder im Grundschulalter viel stärker für Naturwissenschaften zu begeistern. Mein Eindruck, der auch von vielen Lernpsychologen geteilt wird, ist, dass wir gerade im Grundschulalter hochbegabte junge Mädchen für die Naturwissenschaften verlieren. Ich habe überhaupt nichts gegen Girls Days und alle diese Veranstaltungen, aber ich bin der Meinung, die kommen zu spät. Man muss diese Begeisterung, die bei Vier- oder Fünfjährigen relativ geschlechtsunabhängig vorhanden zu sein scheint, erhalten.

Welche Erwartungen verbinden Sie als Dekan der Physik-Fakultät und gleichzeitig Mitglied im MCQST-Exzellencluster mit dem Quantenjahr? Worauf freuen Sie sich da am meisten?

Dass wir einerseits versuchen, einer breiteren Öffentlichkeit dieses Mysterium der Quantenwelt etwas näher zu bringen, auch wenn wir wissen, dass das nicht so einfach sein wird. Als Quantenphysiker erhoffen wir uns natürlich weiter eine Unterstützung für die Forschung. Wir leben ja vom Steuerzahler. Daher versuchen wir, die Begeisterung an die jungen Leute weiterzugeben. Diejenigen, die wir da vielleicht motivieren, schaffen dann in zehn oder 15 Jahren die nächsten großen Innovationen. Die Welt ist noch sehr, sehr groß, noch vieles in der Quantenphysik nicht verstanden. In einer bestimmten Weise stehen wir auch nach 100 Jahren noch am Anfang.

An der LMU finden im Jahr 2025 eine Vielzahl von Veranstaltungen zum Thema Quantenphysik statt. Die Angebote richten sich sowohl an die Öffentlichkeit wie auch an Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler.